autor*innenprojekte

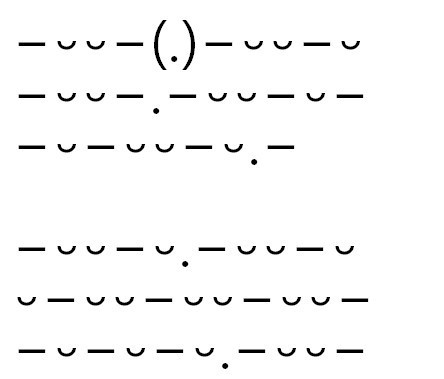

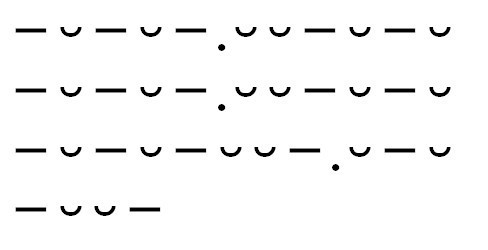

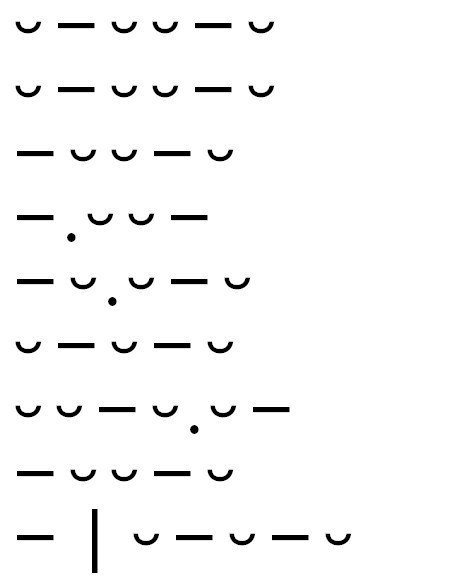

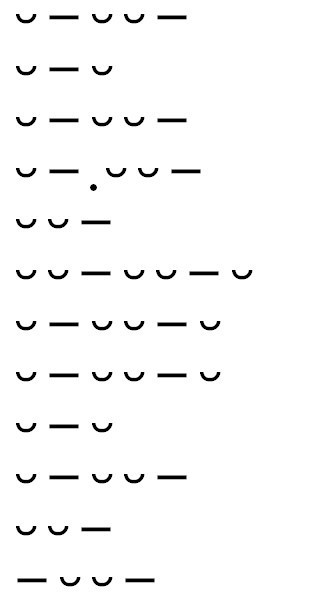

Metrum heute 2/2

Verena Stauffer

Über das Metrum und was die tote Ziege bisher gesagt hat

Eine tote Ziege am Felsstrand. Sie liegt auf zerklüfteten schwarzen Steinen, als wären sie ein weiches Bett. Nicht so, dass man sich abwenden möchte. Etwas hält einen, als würde sie sich mitteilen wollen. Die Worte kommen nicht aus ihr, sondern aus der Umgebung, die durch sie zu einer anderen wird. Die Worte der Ziege sind in die Wassertropfen der aufschlagenden Wellen eingeschlossen. Sie, ikonografisch auf Steinen, Schmuckstücken, abgebildet mit nackten Göttinnen, in der Höhlenmalerei, hinter Gattern, auf Gemmen, in Medaillons, tot am Felsstrand.

Ein Wort steht auf wackeligen Beinen, wie die Ziege, die in den zerklüfteten, schroffen Felsen wanderte. Das Wort und die Ziege schwanken wie betrunken. Ein Schritt in die eine, ein Schritt in die andere Richtung. Sie kommen aus der Natur, vielleicht wie ein Kind, das in Kukuruzfeldern spielt und Angst hat, sich zu verirren, während es durch die Tunnel zwischen den Blättern läuft, die auch Bambusblätter sein könnten, bis es endlich draußen ankommt, ausgespuckt aus den Futtermaisreihen. Auf einem Schotterweg steht es in der Sonne, mit leuchtendem Haar, mitten am Weg, es schaut sich um, doch niemand ist da. Dann kommt aus dem Kind ein Wort. Es ritzt es mit einem Stock in den staubigen Weg. Es malt es mit roten Steinen auf weiße. Später läuft es, vorbei an zwei alten Buchen, vorbei an einem Bauernhaus mit Hühnern, nie hat es je die Bauersleute gesehen, vorbei an einem Zwetschkenbaum, an alten Heustadeln, es läuft den steilen Weg hinunter zum Fluss, fällt hin, schürft sich die Knie auf, kleine Steinchen in der Wunde, es steigt in den eiskalten Fluss und wäscht den Schmutz ab. Es brennt. Die Augen tränen. Jetzt sitzt es im Schatten, an der feuchten Böschung, unter einer Weide und wirft Steine ins Wasser. Plopp.

In Japan gibt es kleine, geschnitzte Figuren, sie heißen Netsuke. Man findet sie in verschiedenen Formen: katabori, eher kompakt und rund; anabori, hohl und muschelartig; men, Kopf- oder Masken-Netsuke; sashi, lang und nadelförmig; manju, knopfartig mit Reliefs; ryusa, durchbrochen geschnitzt; karakuri, mit beweglichen Teilen und versteckten Inhalten; kagamibuta, wie ein kleiner Napf mit Deckel aus verziertem Metall.

Welches Netsuke jemand schnitzt, entscheidet er davor. Es geht nicht darum, die Sache an sich, sondern das Gefühl zu übertragen. Welches Netsuke soll ich für dich schnitzen? Ich forme es aus einem Klumpen Ton. Ich forme es aus dem, was du für mich bist.

In diesen Versuchen geht es nach vor und zurück. Nach vor und zurück, aus der Form heraus, in die Form hinein. So ist es geblieben. Die tote Ziege weiß mehr. Sie habe sich in den schroffen Felsen das Bein gebrochen. Sie liegt wie drapiert in den felsigen Klüften, der Zivilisation ferner als jeder Mensch. Eine Fotografin drückt ab, auf dem Bild: Die Ziege und ich. Du musst eine Form haben, sonst greifst du durch und da ist nichts. Man fällt durchs Gedicht und schlägt sich die Nase blutig. Die Ziege und ich liegen, die Köpfe einander zugewandt, dahinter ein kleines Meeresbecken und dann die runde Küste, der Saum, dort wo das Meer beginnt, er ist gebogen wie der Winkel unserer Körper. Die Fotografin sagt: »Siehst du das Formale.« Die Ziege und ich treten durch das Formale in den Hintergrund. Es geht nicht mehr um unsere Körper. Wir sind im Bild Teil der Natur geworden. Teil von Leben, Sterben und Unendlichkeit.

Ein höheres Wissen liegt darin, ein Wesen, oder eine Verbindung mit der Welt, die sich in diesem Augenblick öffnet und preisgibt, sich einer Verletzlichkeit aussetzt. Die tote Ziege.

Sprung!

In die Knie gehen.

Wieder aufstehen!

Trab.

Galopp!

Sprung 1, Sprung 2, Sprung 3!

Beherrscht das Pferd die Befehle, braucht es keine Peitsche. Es tanzt über den Parcours, der Sand staubt, die Abdrücke der Hufe ziehen Kreise, die Zuschauer*innen auf der Tribüne jubeln. Durch die eingeübten Formen, ohne dass jemand es merkt, gerät das Pferd hinter sein Pferd-Sein zurück. Ob es ein Regenpferd ist, ob es sich gern in Schlamm und Staub wälzt, bleibt Geheimnis. Wie groß seine Angst vor Pfützen ist, ist unbekannt. Wenn ein Pferd einem Menschen vertraut, dann folgt es ihm, gemeint ist: Es geht hinter ihm her. Es schläft neben ihm ein. Es weint. Tief im Pferd schlummert ein anderes Pferd, das echte Pferd, von dem nichts bekannt ist.

Das Pferd springt nicht von allein über die Hindernisse. Es folgt seiner Besitzer*in nicht vom ersten Augenblick an.

Eine angewendete Form ist ein Widerstand, der dem Gedicht nicht genommen werden kann. Aber die Form ist kein Hindernis, die Form ist der innere Halt, der die Gedichtaugen strahlen lässt, so als hätte das Gedicht gerade ein Geschenk ausgepackt.

Die tote Ziege sagt: »Ich habe mir das Bein gebrochen.«

Es tut mir weh, das zu hören.

(Wien, den 3. September 2023)

Yevgeniy Breyger

Das Reservat

Die innere Wahrheit des Gedichts ist ein fremdes Tier. Das Tier hat zwar eine tierische Gestalt, ähnelt aber der Sorte von Menschen, die Tieren ähneln. Das Innere solcher Menschen ist nach außen gekehrt. Sie tragen ihr Glück, wie auch ihr Verderben im Gesicht. Ihr Körper stellt die Summe ihrer Laster dar, der negativen, wie auch der positiven. Krankheit, Gesunden, Misserfolg, Verzückung, Erregung, Taumel, Passion, Leiden, Neigung, Rausch, Entbehrung. Hinzu kommen Bewegungen, Dynamik, der taumelnde Gang nach dem Überbringen einer entscheidenden Nachricht, der verzückte Augenaufschlag beim Hören des erhofften Kompliments, das rauschhafte Öffnen und Schließen der Hände der unglücklich Verlassenen in Momenten, in denen sie ihre Einsamkeit begreifen, der in Falten eingebrannte Misserfolg harter Arbeit, die naive, glatte Haut der Gesunden, die bei jedem Lichteinfall stets im richtigen Maß vornehm verblasst oder glänzt, wie um zu sprechen.

Beim Tier Innere Wahrheit verhält es sich komplexer, nicht jede Regung ist der Erscheinung ablesbar, etwas Dunkles wohnt der Gestalt inne, ein Knäuel, das dunkel strahlt und älter ist als ein Menschenleben, älter gar als das Zeitalter des Menschen. Es lohnt sich, das Knäuel zu streicheln. Das Knäuel entwirrt sich, macht sich los, aufgeknotet, aufgedröselt, im besten Sinne auseinandergerissen, gelöst spricht es die einzige Rede, die wahr scheint. Es verrät seinen Namen – زهراء.

Der Name wurde von keinen Eltern vergeben, schon gar nicht von einem Gott, das Knäuel selbst wählte den Namen für sich aus. Es ist ein winziges armes Knäuel, das offen daliegt, aber in ihm pulsiert die Kraft des Wortes. Die Kraft des Wortes hat kein Anliegen, keine Richtung, keinen Verstand. Wenn ein Ziel auftaucht, trifft sie dennoch. Was aber ist das Ziel? Was taucht auf und nimmt seinen ersten Atemzug an Luft? Was war nicht bereits schon immer da, sondern existiert nur plötzlich, auf Abruf, bei Bedarf, birgt beim Erscheinen den Hauch des Verschwindens? Wen durchbohrt der Pfeil des Wortes immerzu neu? – »Ich bin Злата«, stellt sie sich vor, »ich erhielt den Namen bei meiner Geburt, ich lebe und sterbe fortwährend hin und mit jedem meiner Tode wird mein Name vergessen.« Sie zieht den Pfeil des Wortes aus ihrem Rumpf, leckt die Wunde sauber, die augenblicklich verheilt und putzt ihr Fell. Злата.

Злата hat riesige Ohren und eine winzige Nase, sie hat eine wunderschöne hohe Stirn, kreisrunde Augen und Haar wie Kronen von Ahornbäumen. Wer sie ansieht, verwandelt sich von Stein zu Fleisch. Sie ist die Gegenspielerin des Sumpfes des Verstumpfens, das Seiende, wie es ist, das unverschlüsselte, rohe Leben, das eben, was geschieht, unabhängig von der Perspektive, egal ob im Richtstrahl oder abseits des Blicks. Злата unterliegt keiner Deutung, denn sie muss nicht gedeutet werden. Sie ist nicht das Taumeln des Gangs nach dem Überbringen der Botschaft, sie ist die Botschaft.

Und die Zeit verging. Und die Metapher befiel als Krankheit die Bilder. Der Mensch macht sich ein Bild von sich selbst und schreibt ein Gedicht mit den wahrsten Worten, die er kennt. Doch das Knäuel will sich nicht fügen, verknotet sich zurück in seine ursprüngliche, undurchsichtige Gestalt. Das Tier Innere Wahrheit verschluckt das Knäuel und gibt sich den Deutungen frei. Warum? Warum schon wieder? Ich wende mich, ich drehe mich, ich lüge mich an, ich will verstehen, ob Bild und Gegenstand voneinander trennbare Wesen sind und: Wie zynisch ist es, in Karosserien brennender Panzer Vogelskelette zu sehen?

زهراء trifft Злата ins Mark, doch Злата bleibt unverwundet, denn Wunden verlangen Dauer und Злата wird immerzu wiedergeboren, im Moment, in dem sie stirbt. Das Senden und Empfangen des Pfeils entlocken beiden Neugierde und sie kommen miteinander ins Gespräch.

»Das Leben schlägt das Gedicht«, sagt das Gedicht.

»Nein, wir sind ein und dasselbe«, sagt das Leben:

»Ein und dieselbe.«

»Nicht immer«, sagt das Gedicht: »Da gibt es die Wahrheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Wahrhaftigkeit. Die Wahrheit mag sich im Stil ausdrücken, die Wahrhaftigkeit findet sich hingegen in der Form. Wo die Wahrheit privat ist, ist die Wahrhaftigkeit persönlich.«

Das Leben überlegt: »Wir haben eine Autorin, die an einem Gedicht schreibt. Die Autorin verfügt über ausgezeichnetes Handwerk. Die Form, die sie als Abbild, als Repräsentation für den Gegenstand findet, den sie bearbeitet, ist organisch, Form und Gegenstand werden ein einziges, greifbares, wahres Gebilde. Beim Schreiben des nächsten Gedichts verlässt sie sich auf die gefundene Form und führt das noch einige Male, einige Gedichte so fort. Es entsteht ein Zyklus. Kann das ein Zyklus wahrhaftiger Gedichte sein, wenn die Form ursprünglich einen einzigen anderen, kleinen Gegenstand beschrieb?«

Das Gedicht: »Möglich wär es. Mit Abstrichen. Eine Wahrheit fände Platz, die eine neue Aussage träfe über die Autorin und ihr Verhältnis zum Fund.«

»Wie lange ließe sich so weiterschreiben?«, fragt das Leben: »Auf ein Buch gesehen, oder noch schlimmer auf ein Werk, verkäme die Form nicht zum Stil? Immer mehr, immer weiter schriebe die Autorin an sich selbst. Stil ist Narzissmus, Stil ist Selbstbelügen, er kann weder wahrhaftig sein noch klug.«

زهراء stimmt zu.

»Autorinnen, die den Gedanken verfolgen, an einem Werk zu schreiben, sollten umso mehr bei jedem Buch, bei jedem neuen Gedicht auf die Suche nach der wahrhaftigen Form des Gegenstands gehen und ihren Stil immer und immer aufs Neue vergessen«, sagt Злата.

»Wir sind uns im Grunde einig«, sagt زهراء: »Über die Dauer zeigt sich, wie standfest die Wahrheit war, die auf kurze Sicht strahlend glänzte. Genauso könnte sich bloß das erste Gedicht der Autorin als wahrhaftig entpuppen, das restliche Werk, wie gut auch das Handwerk sein möge, als plumper Manierismus, Manie.«

»Manie«, sagt Злата: »Manie liegt gleich neben der Metapher. Wo das Leben ist, brennt es, es brennt unmetaphorisch, in realen Flammen, für Manie ist dort kein Platz.«