blog

Hör!Spiel! – Florian Neuner über das Projekt »Autorenmusik«

FLORIAN NEUNER

PROJEKT REPERTOIREERWEITERUNG

Beobachtungen im Zwischenreich

Angesichts der »Verfransung« der Künste (Theodor W. Adorno), die sich seit den Avantgarden und Neoavantgarden des 20. Jahrhunderts beobachten läßt und die auch dazu führte, daß eine von Semantik tendenziell befreite »auditive poesie« (Gerhard Rühm) mitunter musikähnliche Arbeiten hervorbrachte, während die experimentelle Vokalmusik in Regionen vorstieß, in denen es zunehmend auch um die Exploration des Stimmapparats ging, war es geradezu zwingend, daß sich 2004 mit den sprechbohrern in Köln ein Ensemble aus drei »phonetischen Stimmen« formierte – keineswegs zufällig in der Auseinandersetzung mit Fa:m’ Ahniesgwow von Hans G Helms, einem der exponiertesten sprachmusikalischen Werke der Nachkriegsabantgarde. Die drei ausgebildeten Musiker widmen sich seitdem »Sprachmusik« von Kurt Schwitters bis Harald Muenz und bewegen sich damit im »Zwischenreich« (Helms) von Sprache und Musik. Trotz einer mittlerweile jahrzehntelangen Tradition von Lautpoesie bzw. experimenteller Musik ist aber gar nicht ohne weiteres klar, von welchem Repertoire wir sprechen und ob es überhaupt existiert. Denn in Aufführungspraxis wie Rezeption sprachmusikalischer Werke läßt eine »Verfransung« sich gerade nicht beobachten. Entweder handelt es sich um Stücke, die als Vokalmusik von spezialisierten Sängern wie Salome Kammer oder Ensembles wie den Neuen Vocalsolisten Stuttgart zur Aufführung gebracht und im Kontext »neue komponierte Musik« diskutiert werden. Oder aber Autoren von Lautpoesie wie Ernst Jandl oder Valeri Scherstjanoi treten als ihre eigenen Interpreten auf – ein Phänomen am Rande des bis heute vom Medium Buch dominierten Literaturbetriebs, wo zwar Performatives in den letzten Jahren verstärkt im Schwange war, in den allermeisten Fällen jedoch ohne Bewußtsein und Reflexion dieser experimentellen Traditionen. Anders gesagt: Weder sind die sprechbohrer Sänger, noch sind sie Performer eigener Texte (auch wenn alle drei für ihr Ensemble komponieren). Fa:m’ Ahniesgwow von Helms wurde vermutlich vor allem deshalb im Neue-Musik-Kontext rezipiert, weil der Autor in engerem Austausch mit Protagonisten der musikalischen als der literarischen Neoavantgarde stand; zwingend war das nicht.

Das einzige sprachmusikalische Werk, das inzwischen auf eine veritable Aufführungstradition zurückblicken kann, ist die Sonate in Urlauten von Kurt Schwitters aus dem Jahr 1921. Dafür lassen sich verschiedene Gründe anführen – von dem suggestiven, Konstruktion und Archaik verbindenen Titel bis zur Tatsache, daß die Komposition mit ihrer gut halbstündigen Aufführungsdauer als Solitär aus der Menge lautmusikalischer Minutenstücke ragt. Ins Repertoire vieler Musiker und Lautpoeten von Eberhard Blum bis Jaap Blonk schaffte es die Ursonate freilich nicht dank, sondern trotz der Art ihrer Notation. Obwohl Schwitters davon ausging, daß die Sonate ohne ihn, den performenden Autor, »verloren« sei, bemühte er sich dennoch nicht um eine exaktere Notation, ersann keine neuen Zeichen und nahm auch keine Anleihe bei der musikalischen Notationspraxis. »Nur in einem Falle ist die Klangdichtung konsequent, wenn sie gleichzeitig beim künstlerischen Vortrag entsteht, und nicht geschrieben wird.« Schreibt Schwitters und macht damit deutlich, daß seine Sprachmusik nicht auf dem Papier entstand. Vor dem Hintergrund dieser Auffassung, die das Performative betont, ist es nur konsequent, daß etwa Carlfriedrich Claus' auditive Arbeiten als Tonbandaufnahmen der Stimme des Autors, denen meist gar keine Schriftform entspricht, auf uns gekommen sind. Diese Aufnahmen dienten auch als Grundlage für Klanginstallationen und radiophone Arbeiten.

Gerhard Rühm spricht davon, daß seine frühen lautpoetischen Arbeiten Reaktionen auf den Eindruck waren, welchen die Musik Anton Weberns bei ihm hervorrief. Und dennoch hat der ausgebildete Musiker sich nicht darum bemüht, seine Klangvorstellungen so zu fixieren, daß sie aus der schriftlichen Form dieser »auditiven poesie« ablesbar wären. Wir kennen sie allerdings aus seinen eigenen Interpretationen, die auch auf Tonträgern fixiert sind. Betrachten wir die ersten beiden Abschnitte von Gerhard Rühms rede an österreich, die in der Gesamtaugabe so abgedruckt wurde (vgl. Rühm: gesammelte werke 1.2 gedichte, hg. von Michael Fisch, Berlin 2005, S. 807 ff.):

1

nedn nedn

a nedn nedn

un nedn nedn

aun nedn

un

(...)

2

schdade muazzn

schda

muade schdazzn

muade schdazzn

mau

(...)

Mehr als einmal war der Autor Ohrenzeuge von »Aufführungen« der rede an österreich durch Gerhard Rühm und konnte beobachten, daß er seine offenbar feststehende Vorstellung von Tempo, Rhythmus, Dynamik usf. jedes Mal mit allenfalls geringen Abweichungen reproduzierte. So wählt er beim Vortrag des 1. Abschnitts stets ein relativ hohes Sprechtempo und legt auf »a«, »un« sowie »aun« jeweils Akzente, um an diesen Stellen auch etwas länger zu verweilen. Wollte man den Rhythmus seines Vortrags notieren, so entsprächen etwa »nedn nedn« zwei Achtel, während »a« und »un« der Wert eine Viertel zukäme. Im Schriftbild ist das nicht ablesbar, könnte aber mit geringem Aufwand, etwa Akzenten auf »a«, »un« usf., kenntlich gemacht werden. Im 2. Abschnitt ist das Grundtempo langsamer, und Rühm modelliert die einzelnen »Wörter« gleichsam heraus, wobei die an zweiter Stelle stehenden »muazzn« bzw. »schdazzn« den Charakter von Zielwörtern haben und »schdade« bzw. »muade« wie Attribute wirken. Die Liste an Beobachtungen ließe sich noch stark erweitern.

Ein Interpret, der sich die rede an österreich vornähme, stünde nun vor der Frage, ob er das so viele Fragen offenlassende »Notat« als Lizenz betrachten darf, eine von Rühms eigener Version abweichende Interpretation zu erarbeiten, oder ob er dessen Aufnahme(n) besser als implizite Vortragsanweisung begreifen sollte. Rühm, das sei nicht unterschlagen, hat spätere Arbeiten, namentlich die Stücke für mehrere Sprecher, in durchaus exakteren, an musikalische Notationskonventionen angelehnten Partituren niedergeschrieben.

Auch Stücke wie die Schwitters'sche Ursonate oder Fa:m’ Ahniesgwow von Hans G Helms stellen Interpreten vor Entscheidungen, die weitaus größer sind als die, die etwa von Instrumentalisten zu treffen sind, die Kompositionen der Nachkriegsavantgarde zur Aufführungen bringen. Wenn sie es sich nicht gerade zur Aufgabe machen, den Interpreten zu »befreien« und deshalb Freiräume einräumen, sind diese in der Regel doch exakt notiert. Bei Helms aber müssen die Sprecher beispielsweise ständig entscheiden, gemäß den Ausspracheregeln welcher der im Text mitschwingenden Sprachen sie ein Wort hörbar machen, für welche Lesart sie sich entscheiden.

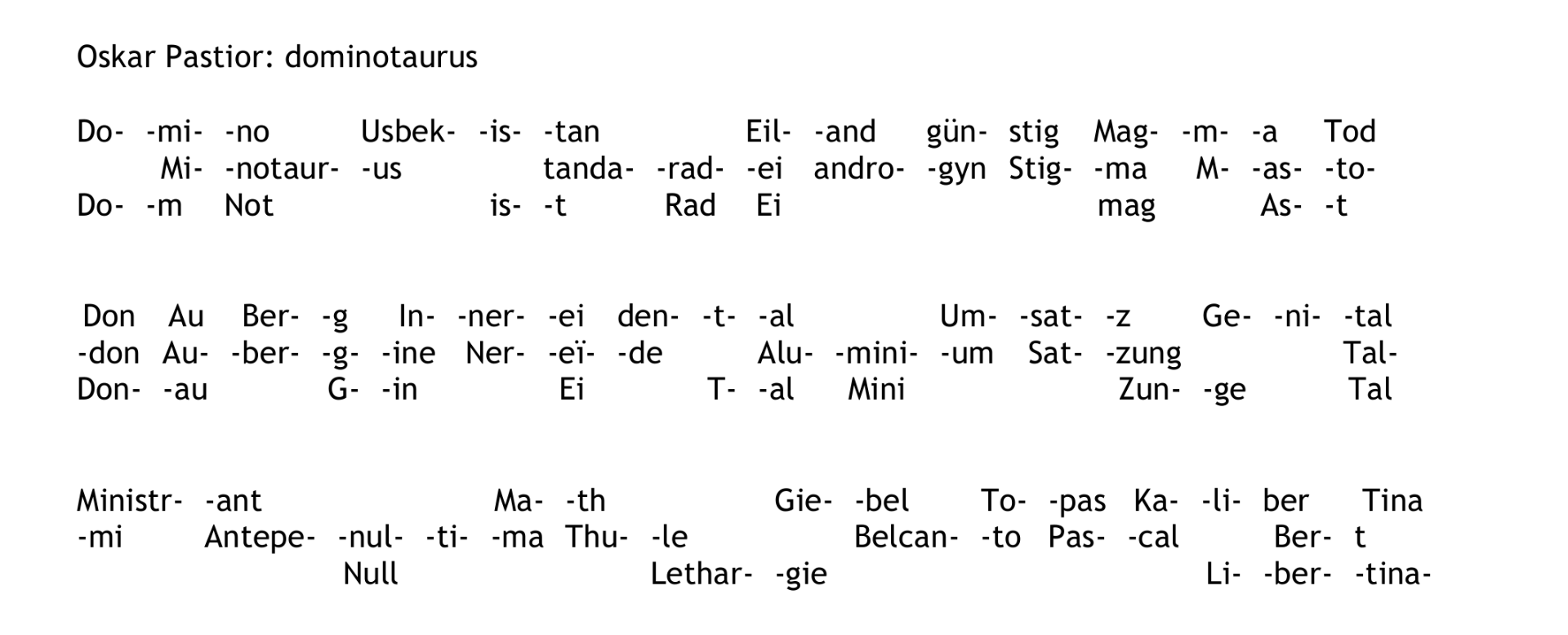

Auf diese Lage haben die sprechbohrer bisher mit unterschiedlichen Strategien reagiert. Zum einen adaptierten sie vage (oder eben gar nicht im Hinblick auf eine solche Aufführung »notierte«) Arbeiten von Autoren aus dem Umkreis der Neuen Poesie (wie Elfriede Czurda, Helmut Heißenbüttel oder Oskar Pastior), teilten das Textmaterial auf drei Stimmen auf usf. Wie die Struktur eines Textes mit vergleichsweise einfachen Mitteln überzeugend hörbar gemacht werden kann und die Adaption als Sprechstück ihm etwas hinzufügt, was über den ästhetischen Oberflächenreiz einer »professionellen« Rezitation weit hinausgeht, zeigt etwa die sprechbohrer-Version von Pastiors dominotaurus:

Zum anderen vergeben die sprechbohrer Kompositionsaufträge an Komponisten wie Stefan Streich oder Julia Mihály. Alle drei Ensemblemitglieder haben außerdem selbst Stücke für das Trio geschrieben. Um aber nicht nur von der musikalischen Seite her Wege ins musiksprachliche Zwischenreich zu bahnen, erschien es notwendig und wünschenswert, auch Beiträge von Literaten zu bekommen, die über die Lizenz, einen vorhandenen Text zu adaptieren, hinausgehen. Aus diesem Ansinnen erwuchs das Projekt Repertoireerweiterung, das zu bisher zwei Folgen bzw. zwei abendfüllenden Programmen mit Autorenmusik geführt hat.

Nun ließe sich einwenden, Schriftsteller würden schon mehrstimmige Sprechstücke schreiben, wenn ihnen der Sinn danach stünde, man müsse das nicht unbedingt durch Aufträge forcieren. Und teils haben sie das ja auch längst getan, wie das Beispiel Gerhard Rühm zeigt. Der Einwand verfängt aber deshalb nicht ganz, weil – wie auch die Erfahrungen mit den an der Autorenmusik Beteiligten gezeigt haben – für Literaten durchaus prohibitive Hürden und Unsicherheiten bestehen, was die Notation betrifft. Handreichungen in Form verschiedener Notationsbeispiele, der Dialog mit dem Ensemble sowie der Workshop, der im Rahmen der 2. Ausgabe der Autorenmusik in Köln veranstaltet werden konnte, waren somit eine notwendige Voraussetzung für die Entstehung der neuen Stücke. Eine gewisse Unsicherheit zeigte sich noch in den Generalproben, als viele Autoren bereit schienen, dem Ensemble die konsistenten Versionen, die es erarbeitet hatte, schneller als nötig gewissermaßen »abzukaufen«, in Respekt vor der Professionalität der Musiker, und eigene Wünsche und abweichende Vorstellungen tendenziell hintanstellten. Die Anforderungen des Stücks von Christoph Herndler wiederum, der eine ganz eigene Methodik des Arbeitens mit Notationsgraphiken ausgeprägt hat, die auch hier zur Anwendung kommen sollte, kollidierte mit den Routinen des Ensembles. Da es keine Aufführungstradition und folglich auch keinen eingeschliffenen Umgang mit Sprachmusik gibt, so muß die Schlußfolgerung wohl lauten, gibt es auch keinen bewährten Proben-Rahmen, innehalb dessen Autoren und Interpreten miteinander pragmatisch umgehen können wie ein Komponist mit einem Streichquartett.

Wenn Inter-, oder gar Transdisziplinarität mehr sein soll als ein leeres Schlagwort für strategische Positionierungen im Kunst- und Wissenschaftsbetrieb, wenn außerdem die Impulse weitergetragen werden sollen, die von den Avantgarden und Neoavantgarden des vergangenen Jahrhunderts erarbeitet wurden, dann wird es unumgänglich sein, auch dem Zwischenreich von Sprache und Musik weiterhin und verstärkt Aufmerksamkeit zu widmen und für diese Impulse neue Kontexte und Bühnen zu schaffen. Autorenmusik kann da nur ein Anfang sein.

Quelle: Harald Muenz/Florian Neuner (Hg.): »Autorenmusik. Erkundungen im Zwischenreich von Sprache und Musik«, Verlag Reinecke & Voß, 2019. S. 73-77.

Alle Rechte liegen beim Autor.