autor*innenprojekte

Metrum heute 1/2

Florian Huber/Christian Steinbacher

FÜNF THESEN. Ein Versuch

Wir gehen davon aus, dass Form sich nicht auf das Hervorkehren der Materialität beschränkt und Verse einem konstruktiven Prinzip unterstehen.

Dem Metrum kann dabei eine wesentliche Rolle zukommen, sei es als Raster und Halt, als Barriere und Widerstand, als Störung und als Gestörtes (durch Enjambements, Zäsuren-Mix, Betonungsdifferenzen zwischen Wort- und Versfuß und so weiter).

Wir meinen, dass sich metrische Perioden (auch eigene) neu erkunden, finden und auch erfinden lassen.

Wir denken, dass sich über den Begriff des Metrums gut fassen lässt, was eigentlich Form bedeutet.

»So wird die Dichtkunst zur ›belebenden Kunst‹ in dem Moment, da sie sich ihrer Sprachlichkeit versichert.« (Boris Previšić, Hölderlins Rhythmus, S. 89.)

SPRECHEN ÜBER THESEN (1)

»Werthing. Nųn Si wärden di Sache denn doch aus einander sezen?

Selmer. Nachdäm Si es nämen. Ich wärd’ alles Ueberflüssige weglassen.

W. Was nennen Si überflüssig?

S. Das meiste z. E. fon den poetischen Teorien, di wįr haben.

W. Wen Si nųr nicht zu fįl weglassen.«

Aus dem Beginn von »Fon der Dąrstellung«, in Friedrich Gottlieb Klopstocks Über Sprąche und Dichtkunst. Hamburg: Heroldsche Buchhandlung 1779, S. 244.

Steinbacher.

Klopstocks Selmer unterscheidet daraufhin in der Frage der Darstellung

nicht nur wirkliche Dinge und Vorstellungen, die wir uns davon machen,

sondern behauptet, dass die Vorstellungen von gewissen Dingen so lebhaft

werden können, dass diese uns gegenwärtig und beinah die Dinge selbst

zu sein scheinen, und diese Vorstellungen nennt er »fastwirkliche

Dinge«.

Huber. Ja, aber lässt sich an diesen Einstieg eine weitere Erörterung zu unseren Thesen anschließen?

S. Es

ist offensichtlich, dass bestimmte Metren ein sich steigerndes Tempo

oder eine darauf folgende Ruhe vermitteln können. Derlei Gegebenheiten

sind Versen eingeschrieben, die ja gemacht und eben auch dadurch

›wirklich‹ sind. Abstrakt mag es darum gehen, dass im Fall der Silben

wie auch des ›Tonverhalts‹ markant gewechselt wird, und dieser Wechsel

macht dann das Poem zum Poem, und nicht etwa die dabei übermittelten

Bilder und Gedanken. So bietet der Wechsel als gemachter ja bereits eine

Inszenierung, und dadurch in einem gewissen Sinn sogar ein

»fastwirkliches Ding« (weniger der Empfindung nach, wie es wohl Selmer

bei Klopstock andachte, aber als Spieler auf der Bühne des Gedichts).

H.

Es geht bei den »fastwirklichen Dingen« wohl auch um etwas, das man die

Wirklichkeit des Gedichts nennen könnte. Dass Klopstock etwa mit der

Täuschung ein so geringes Problem hat, wie du einmal betont hast, hat ja

auch zu tun mit seiner Rede von den »fastwirklichen Dingen«.

S. Ist das Gedicht schon das Ding? Oder die Wortbewegung?

H.

Das wäre die Frage. Ich würde aber denken, dass die Wendung

»fastwirkliche Dinge« überhaupt diese Frage erst formulierbar macht und

die Frage danach, was dann eigentlich mit ›Dinge‹ gemeint ist, bezogen

auf die Literatur, provoziert.

S. Jetzt, nachdem wir schon

mehrfach geredet haben, meine ich fast, es ist die Bewegung selbst, die

er als Ding meint, die je eingelöste Bewegung.

H.

Wahrscheinlich geht es um diese Beziehung zwischen der vorgestellten

Bewegung und dem Akt ihrer Einlösung, weil da ja nicht zufällig so viel

die Rede ist von Vorstellungen, und deswegen ist es auch plausibel, das

auf die Bewegung zu beziehen, und auf die Frage danach, wann diese

Bewegung stattfindet, wann sie wirklich oder beinahe wirklich wird, und

für wen.

S. Und Klopstock verwendet häufig die

Möglichkeitsform, was hier nicht unwesentlich ist, weil auch dadurch

bleibt das Ganze ein »fastwirkliches« Ding.

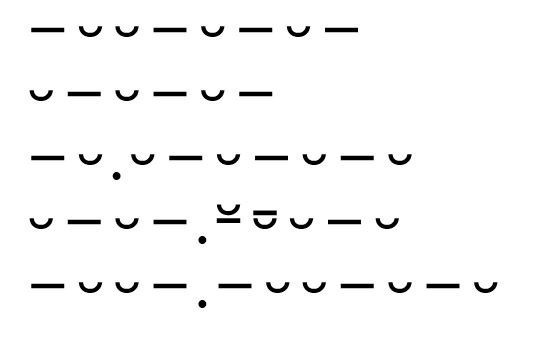

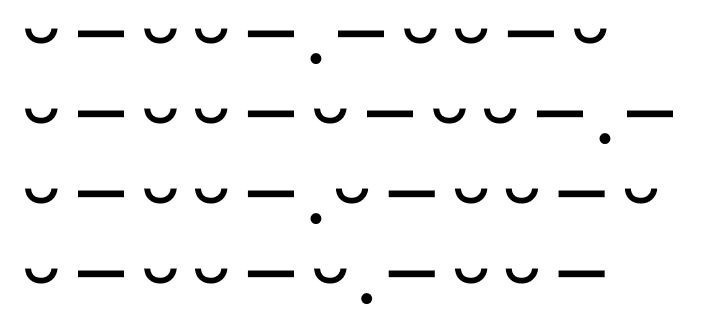

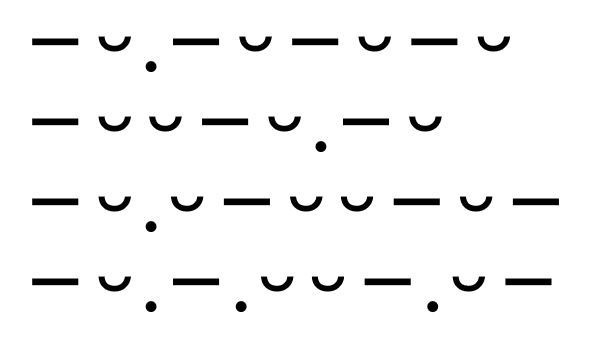

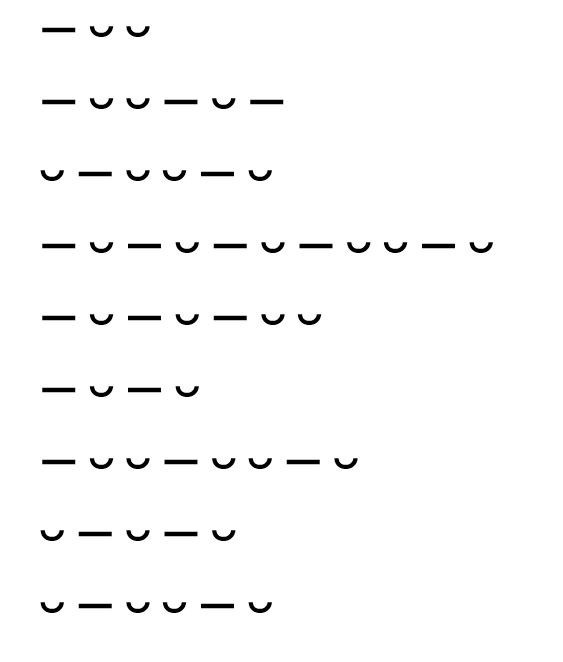

S. Aber um nun

doch noch woanders hinzukommen: Angesichts unserer metrischen Notation

zu dem Gedicht »Gemmen« meintest du, dass Ann Cotten anders betonen

dürfte, als wir es machen. Doch geht es hier nicht nur darum, dass man

das Gedicht, abgesehen von der schwankenden Zeilenlänge, etwa einfach

jambisch und ohne weitere Bewegung ›herunterklopfen‹ könnte, sondern

auch darum, dass die Frage der Deklamation davon betroffen ist.

Schließlich ist doch jede metrische Notation eine Interpretation, und

die kann die Prosodie und die Regeln der Prosodie mehr oder minder

einarbeiten und berücksichtigen oder auch nicht, weil das Metrum ist ein

Idealzustand, wenn man so will, und die Realisierung ist dann erst das

Gesprochene, und das Gesprochene ist dann der Rhythmus, und der muss

sich wiederum an den Regeln der Prosodie des Deutschen orientieren, und

dadurch kommt es zu Widersprüchen, die aber auch Vorteile haben, etwa

wenn man die Silben in eine schwebende Betonung versetzt.

H.

Man könnte aber auch betonen, dass es nicht um die Frage nach Pathos

oder nicht geht, sondern dass die Tatsache, dass man einen Text eben auch mit

Pathos versehen kann, die Qualität des Textes ausmacht. Gerade so, wie

du das erzählt hast, würde man aber annehmen, dass die Poetik

tatsächlich als Leitfaden dient für das Verfassen der eigenen Texte, und

nicht dem eigenen Schreiben nachgeordnet ist, als Akt der Reflexion.

Ich meine, wenn man sagt, das Metrum ist ein Idealzustand, suggeriert

das ja auch, dass es zunächst einmal gilt, im eigenen Schreiben diesem

Idealzustand besonders nahe zu kommen, und das ist wahrscheinlich etwas

anderes als davon auszugehen, dass die Texte entstehen und nachher an

einem Idealzustand gemessen werden.

S. Ich sehe da keinen

Widerspruch, weil ich als Interpret auch eine metrische Notation so

ausrichten kann, dass ich eben mehr die eine oder die andere Seite, also

mehr das von mir jetzt so Gesprochene oder das von mir als idealiter

Darunterliegende in den Blick nehmen kann. Ich weiß nicht, ob das so

relevant ist, weil schlussendlich soll das Gedicht auch

wirkungsästhetisch betrachtet werden und nicht nur von der

Produktionsseite. Und ich könnte die Notation ja voransetzen so wie

Klopstock, aber man kann das auch in einem späteren ersten Schritt der

Interpretation.

H. Da frage ich mich dann aber auch, wodurch

der Text eigentlich zum Gedicht wird, wodurch er erscheint als Gedicht,

oder tut er das nicht notwendigerweise?

SPRECHEN ÜBER THESEN (2)

»Der Fall hat etwas natürliches und leichtes, weil er sich, wie von selbst ereignet; der Sprung hat etwas heftiges und ungestümes, weil er, wie durch eine verborgne Federkraft bewirkt wird.«

Karl Philipp Moritz: Versuch einer deutschen Prosodie. Berlin: Arnold Wever 1786, S. 52.

Steinbacher. Auch

der Satzbau verfügt über Spielarten des Verzögerns, über alle diese

Kunstgriffe, die auch in Richtung Rhetorik weisen und somit wieder weg

von dem, was heute oft als Gedicht verstanden wird, und bei Klopstock

geht das ja fast in eine Rede über, anders als es sich dann Karl Philipp

Moritz erwartet, weil Moritz immer auf eine Harmonie, auf etwas Weiches

abzielt, und interessant ist ja, dass Moritz den zweiten Päon als

besonders harmonisch benennt, während Klopstock ihn unter die ihm

›Stärke‹ ausdrückenden Figuren reiht.

Huber. Das ist

wahrscheinlich auch etwas, das Hölderlin von Klopstock gelernt hat, und

diese Vorstellung von Rhetorik und Rede manifestiert sich auch in einem

unregelmäßigen Gebrauch des Metrums, dem die Moritzʼsche Harmonie

entgegensteht.

S. Die Moritzʼsche Konzeption ist eine, die

auch Disharmonien benennt und darum weiß, dass diese notwendig sind,

aber trotzdem vor allem auf das Harmonische abzielt, es wird dieser

weiche, geschlungene Verlauf bevorzugt gegenüber dem verkantenden,

unentwegten Abbrechen von Verhältnissen und Bewegungen. Die Moderne ist

dagegen gewohnt, abzubrechen.

H. Der Abbruch ist aber nur erkenntlich, wenn im Hintergrund noch eine Form steht, die abgerissen wird.

S. Diese Form, die muss nicht unbedingt tradiert sein, es könnte sogar eine selbstgewählte neuerfundene oder …

H.

Aber sie muss vorhanden, muss sichtbar sein. Und mit der tradierten

Form hat es die Moderne einfach, weil da noch ein bildungsbürgerlicher

Kanon im Hintergrund steht und die Lektüre informiert, während die Frage

heute ist, wie das vonstattengeht, wenn dieser Kanon nicht mehr

vorhanden ist.

*

S. Du hast einmal gemeint, dass im

Barock das Prinzip ›Form sticht Inhalt‹ gilt, doch gerade die Moderne

fokussiert ja auch Fragen der Form, sodass da gar kein gegenteiliges

Prinzip greifen muss.

H. Man könnte aber auch behaupten, dass

in der Moderne die Dichtung nicht mehr weiß, wer wen ›aussticht‹, um

bei dem Bild zu bleiben.

S. So wie generell die Ambivalenz ein

Anliegen der modernen Dichtung ist, und gerade wenn sie tradierte

metrische Muster einbezieht, ist das umso zwingender.

H. Das

ist aber auch abhängig von der Lektürehaltung, und für das, was wir

jetzt erörtert haben, wäre schon eine Frage, für wen sich diese

Neuerkundung erschließt. Ist es eigentlich möglich, mich dieser Form zu

entziehen in der Lektüre, oder lese ich dieses Metrum immer mit? Ist der

Text überhaupt in der Lage, das zu vermitteln?

S. Klopstock

macht es sich da insofern leicht oder auch nicht leicht, indem er nicht

von Ausdruck, sondern von ›Mitausdruck‹ spricht. Das wird also nur ein

Mit-Spieler, dieses metrische Geschehen, auch wenn es für ihn an erster

Stelle steht, denn er reiht die Wortbewegung vor den Wortsinn und diesen

noch vor den Klang. Bei Klopstock ist eine Parallele zur Musik, wie man

sie heute oft zieht, nicht vorhanden, da für ihn die ganze Komponente

Klang wegfällt, die erst später, in der Romantik, dazukommt. Das ist

wichtig, weil diese Abgrenzung zur Musik eine grundlegende ist (während

eine Abgrenzung zum Tanz etwa weniger gegeben ist). Und auch die

Rhetorik kann sich in den Vordergrund schieben, als ergäbe sie Schritte

wie beim Tanz, einem Tanz der Gedanken und Sätze.

H. Auch das Ornamentale kann ja im Zentrum einer Dichtung stehen.

S. Und die moderne Forderung nach einer Ausstellung der Mittel verträgt sich durchaus mit einem Bekenntnis zum Ornamentalen.

*

S.

Interessant auch, dass Hölderlin und Klopstock ein Skandieren

propagieren, das den Unterschied zwischen Spondeus und Trochäus

einebnet, und Moritz nicht, und man müsste das noch einmal

nachzuvollziehen versuchen, wieso das bei Moritz nicht so ist.

H.

Das hat vielleicht auch etwas zu tun mit einem Lapsus, mit dem der

Vortrag doch immer in Zusammenhang steht, dass es letztlich nicht

möglich ist, der Form treu zu bleiben.

S. Und Moritz gestattet den Lapsus nicht, weil er ihm zu weit weggeht von der Prosodie, die das oberste Gebot für ihn ist.

H.

Ja und ich glaube eben auch, dass das ein Gebot ist, das formuliert ist

im Wissen um den Lapsus, um die Unzulänglichkeiten, es ist ein Ideal,

aber ein Ideal, das womöglich nicht erreicht werden kann,

S. oder gar nicht erreicht werden soll,

H. das deswegen aber der Formulierung bedarf,

S.

aber es braucht dieses Ideal, weil es ja einen Widerstand zum Dichten

braucht, auch auf der Ebene der Form, um überhaupt arbeiten zu können.

H. Es braucht das Ideal, um es zu verfehlen.

*

H.

Wahrscheinlich bedarf es eines Hinweises, weil sich die Form nicht mehr

von selbst versteht, und die Tatsache, dass die Form überhaupt genannt

wird, ist schon ein Hinweis auf einen historischen Bruch.

S. Da ist nicht nur ein Verlust, denn dadurch, dass das genannt wird, ist die Tradition ja mit dabei, sie ist ja nur grimmassiert.

H.

Aber die Leserinnen und Leser wissen potenziell nicht mehr darum,

deswegen bedarf es überhaupt des Hinweises, während dagegen die Hörer

und Hörerinnen der Sappho nicht des Hinweises auf die Form bedurften.

S. Das kommt darauf an, Sappho hat ja auch alkäische Strophen –

H.

Das ist nicht die Frage. Der Punkt ist, dass die Hörerinnen und Hörer

es als alkäische Strophe identifizieren, und das kann für moderne

Leserinnen und Leser nicht mehr angenommen werden, und deshalb ist der

Hinweis nicht nur ein Versichern der eigenen Bedeutsamkeit, sondern er

hat eben auch eine Funktion in dem Text.

S. Das ist eine Bezugsgröße, die eingeführt wird, als etwas, mit und an dem man sich voran arbeitet.

H. Aber dadurch, dass sie genannt wird, davor ist das nicht der Fall.

*

H.

Man kann vielleicht auch sagen, dass die Beherrschung der Form alleine

nicht hinreicht, um ein gutes Gedicht zu produzieren. Es bedarf der

Neuakzentuierung, um eine Form belebt erscheinen zu lassen.

S.

Da kann ich natürlich ironisieren, da kann ich aber auch modifizieren,

indem ich andere Zäsuren setze, indem ich Zäsuren gewagter setze, indem

ich aus dem System mittendrunter ausbreche, indem ich auch metrische

Strukturen plötzlich in Prosa hineingebe, ich kann auch sowas machen,

und ich muss nicht diese Strophen genau absetzen gegeneinander, die

alkäische und die sapphische, ich kann sie auch ineinander laufen lassen

etc.

H. Das lässt diese Form der Dichtung ja so didaktisch

erscheinen, dass diese Absatzbewegung gemacht wird und so sichtbar

bleibt im Text.

S. Weil das Gefüge dann zu wenig Gefüge ist.

H.

Wobei es am Ende nicht darauf ankommt, den Leserinnen und Lesern ein

Metrum und eine bestimmte Form zu vermitteln, das bleibt eine

Voraussetzung für das Gelingen des Texts, aber es ist nicht das, was am

Ende der Lektüre dastehen sollte. Es kann nicht darum gehen, aufzumerken

und zu sagen: Ah, eine sapphische Ode!

(Die Passagen wurden kompiliert aus längeren Gesprächen.)